Lesen Sie dieses Buch nicht auf dem Krankenbett. Ihr Zustand wird sich dadurch verschlechtern.

Sonntag, 7. Dezember 2025

Clemens J. Setz: Indigo

Lesen Sie dieses Buch nicht auf dem Krankenbett. Ihr Zustand wird sich dadurch verschlechtern.

Sonntag, 30. November 2025

J. K. Rowling / J. Thorne: Harry Potter and the Cursed Child

Mit diesem Theaterstück haben Joanne K. Rowling und ihre Co-Autoren, John Tiffany und Jack Thorne 2016 eine gelungene kleine Fortsetzung der Harry-Potter-Saga geschaffen.

Harry-Potter-Geschichten sind per definitionem große Würfe. Diesmal drehen Rowling & Co am ganz großen Zeitreise-Rad. Harry Potters zweiter Sohn Albus Severus, der vom sprechenden Hut in das Slytherin-Haus einsortiert wird, freundet sich mit Draco Malfoys Sohn Scorpio an - und entfremdet sich von seinem Vater. Mithilfe einer Zeitmaschine, die sie an verschiedene Zeitpunkte der siebenbändigenHarry-Potter-Romangeschichte transportiert (allem voran das trimagische Turnier aus Band 4) möchten sie Unrecht, das Albus‘ Vater angerichtet hat, ausbügeln.

Natürlich verschlimmbessern sie es. Und natürlich schlägt in diesem Stück die Logik von Kategorien wie Vorher und Nachher, Ursache und Wirkung, Entscheidungen und Konsequenzen Purzelbäume. Deshalb liebe ich Zeitreisen auch so. Bislang gab es eine einzige davon im Harry-Potter-Band 3 (auch aus diesem Grund mein Lieblingsband). Nun wird das Thema Zeitreise im perfekten Theater-Stil ausgekostet, auf seinen philosophischen wie komödiantischen Gehalt abgeklopft. Wieder sprüht Rowling vor Ideen.

Allerdings habe ich das Stück nicht gesehen, nur das Skript zu lesen ist sicherlich das halbe Erlebnis. Was fehlt ist all das, was Theater über den reinen Text hinaus ausmacht - aber auch das, was ein Roman an Hintergründigem, Ungesagtem und Unsichtbarem vermitteln kann.

Dienstag, 25. November 2025

Stephen King: Das Leben und das Schreiben

Ich muss sagen: Gottseidank ist der autobiografische Teil recht kurz geraten, er interessiert mich einfach nicht. Ja, King liefert Bekenntnisse über seine überwundene Alkohol- und Drogensucht (für Kokain macht er leider sogar so etwas wie unfreiwillige Werbung: "Im Frühjahr und Sommer 1986 verfasste ich Das Monstrum, arbeitete oft bis Mitternacht mit einem Herzschlag von 130/min und Tamponaden in den Nasenlöchern um das vom Kokain hervorgerufene Bluten zu stillen.)

Ich denke trotzdem: Das ist ist eher etwas für ausgewiesene King-Fans, die wirklich alles über ihren Lieblingsautor erfahren möchten.

Aber auch die lieben ja sein Werk, nicht die Person. Und deshalb liest sich der größere Teil dieses Buches, der als eine Art Schreibschule daherkommt, viel spannender. Denn wenn King eines beherrscht, dann ist es: packend Schreiben.

Ein paar seiner Tipps:

- Nehmen Sie das erste Wort, das Ihnen einfällt, wenn es passt und anschaulich ist.

- Jeden Tag 10.000 Wörter schreiben.

- Sich die Frage "Was wäre, wenn" stellen

- Wichtiger als literarische Qualität ist eine fesselnde Geschichte, die zum Umblättern zwingt

- "Geschichten sind Überbleibsel, Teile einer noch unentdeckten, seit jeher bestehenden Welt."

- Figuren in eine missliche Lage versetzen und ihnen zusehen, wie sie sich zu befreien versuchen

- statt sich an seinen Beschreibungskünsten zu berauschen, sollte der Autor den Ball im Spiel halten

- Gute Vergleiche: "Es war dunkler als eine Wagenladung Arschlöcher" (George V. Higgins); "Ich zündete mir eine Zigarette an, die wie das Taschentuch eines Klempners schmeckte." (Raymond Chandler)

- Ein Dialog ist gut, wenn der Leser ein schlechtes Gewissen hat, weil er ihn heimlich belauscht

- Eine Geschichte ist gut, wenn sie organisch entsteht, sich natürlich aus der anfänglichen Situation ergibt

- Handlungen müssen aufrichtig und glaubwürdig sein, sonst fallen sie in sich zusammen

- Gute Prosa beginnt mit der Geschichte und entwickelt daraus die Thematik

- Kill your darlings, alles streichen, was langweilig ist

- Wer keine 10 Prozent streichen kann, hat sich nicht genügend angestrengt

- Recherche gehört so weit wie möglich in den Hintergrund - interessant sind die Figuren und ihre Geschichten

Sonntag, 23. November 2025

Richard Osman: Der Donnerstagsmordclub oder Ein Teufel stirbt immer zuletzt

Dienstag, 18. November 2025

Christian Kracht: Air

Dienstag, 28. Oktober 2025

Jerome D. Salinger: Der Fänger im Roggen

Manches ist gut. Und 1951 war das sicher eine große Nummer, dass einer so schrieb (wie Mark Twain schon 70 Jahre vor ihm). Aber was mich deprimiert, ist, dass der gute Salinger das ganze verdammte Buch erst geschrieben hat, als er 32 war. Warum schreibt er es dann aus der Sicht eines 16- oder 17-Jährigen? Er schreibt es auch nicht so, wie er es mit 17 geschrieben hätte, sondern so, wie es ein 32-Jähriger mit 17 gerne geschrieben hätte.

Es ist nämlich so: Mit 32 ist man nicht intelligenter als mit 17, sondern dümmer. Mit 32 weiß man vielleicht besser, was die Leute von einem hören wollen. Aber intelligenter ist man mit 17.Mittwoch, 22. Oktober 2025

Daniel Kehlmann: Geister in Princeton

Im Mittelpunkt steht der österreichische Mathematiker und Philosoph Kurt Gödel, der mit seinem Unvollständigkeitssatz die Logik revolutionierte. Schlaglichter fallen auf verschiedene Lebenssituationen, in denen Gödel selbst teils nur als Geist anwesend ist.

Im Lauf der Szenerie flüchtet der Gelehrte aus Wien vor den Nationalsozialisten – über die sowjetisch kontrollierte Mongolei – in die USA, lehrt schließlich an der Universität Princeton. Begegnungen mit anderen Genies, etwa John von Neumann und Albert Einstein, sind skizziert.

Ein herkömmliches Logikverständnis stößt beim Verfolgen dieses Hörspiels an seine Grenzen. Paranoia und eine von der Norm abweichende Vorstellung von Rationalität bestimmen zunehmend Gödels Denken. Immer wieder melden sich Geister zu Wort; Gödel kommuniziert mit ihnen und sieht sich von ihrer Präsenz umgeben. Paranoide Gedanken und Zwangsvorstellungen – etwa die panische Angst, vergiftet zu werden – durchziehen sein Fühlen.

Aufgehoben ist auch die Vorstellung von Zeit als einer Abfolge. Gedanken blitzen unvermittelt und jenseits jeglicher chronologischer Ordnung auf. Gleichzeitigkeit und sich wandelnde Abfolgen bestimmen die Wahrnehmung Gödels, der ja selbst die theoretische Möglichkeit von Zeitreisen bewiesen hat.

Sonntag, 24. August 2025

Laura Dave: Beschütze sie

Hannahs Ehemann Owen ist verschwunden. Hat sein Verschwinden mit den Ermittlungen gegen die Softwarefirma zu tun, in der er arbeitet? Dort soll es zu unsauberen Börsengeschäften gekommen sein. Aber ist Owen wirklich darin verwickelt? Und selbst, wenn: Warum verlässt er Hannah und seine leibliche Tochter Bailey, Hannahs Stieftochter, Hals über Kopf und ohne Vorwarnung? Hannah und die 16-jährige Bailey, die ein nicht gerade inniges Verhältnis verbindet, machen sich gemeinsam auf die Suche nach Owen.

Die Suche an sich, eine Schnitzeljagd von Hinweis zu Hinweis, ist schon ok. Auch, wenn die entscheidende Spur - ein Geheimpolizist hinterlässt seine Festnetznummer, worauf die beiden erst auf die Stadt kommen, in der sie suchen müssen - ein bisschen konstruiert ist. Aber dann: Ungefähr zur Hälfte informiert eine einfache Internetrecherche über die wahren Hintergründe von Owens Verschwinden. Und im Rest des Buches passiert schlicht: gar nichts mehr. Schade.

Mittwoch, 13. August 2025

Alan Bennett: Così fan tutte

In Gegensatz zu Bennetts hochgelobten Die souveräne Leserin, welches ich für ein ziemlich belangloses, misslungenes Buch halte, macht diese Erzählung von 1996 ordentlich Spaß. Der Autor gräbt ganz große Wahrheiten aus und reibt sie den Ransomes (und Ihrem inneren Ransome, lieber Leser) unter die Nase. Wie viele Weckrufe brauchen diese Leute denn noch, um endlich zu kapieren, dass es durchaus sinnvoll sein kann, sein Leben zu verändern?

Schön ist die Schilderung, auf welches Echo die Ransomes mit ihrer Einbruchsgeschichte bei Freunden stoßen. Diese ind nicht wirklich beeindruckt sondern lassen die der Ransomes Geschichte "nur als unvermeidlichen Auftakt über sich ergehen", weil sie auf ihren Einsatz warten, um endlich selbst von einem Diebstahl zu erzählen, den sie oder irgendwelche Bekannten erlebt haben. Ach ja, die menschliche Kommunikation

Auch die von Amts wegen geschickte Psychologin weiß, wie die Menschen ticken. Immer wieder versichern ihr Betroffene, nach dem Verlust von nun an "mit leichterem Gepäck" zu reisen, nur um ihre Wohnung postwendend noch schlimmer vollzustopfen, weil sie einfach nicht darauf verzichten können, Dinge zu kaufen.

Bennetts leichter, ironischer Stil hat viel von Roald Dahl:

"Wir sind alle Menschen", sagte der Wachtmeister. - "Ich bin Anwalt", sagte Mr. Ransome.

Mittwoch, 6. August 2025

Emanuele Coccia: Die Wurzeln der Welt

Emanuele Coccia, italienischer Philosoph und Professor für Philosophiegeschichte in Paris, veröffentlichte dieses Werk 2016. Der französische Titel, der übersetzt Das Leben der Pflanzen – eine Metaphysik der Mischung lautet, trifft den Geist dieses Werks besser.

Denn diese weitgehend im akademischen Stil gehaltene Abhandlung ist nicht nur eine Philosophie der Pflanzen, sondern eine Philosophie des kosmischen Lebens in seiner Gesamtheit. Alles mischt sich, alles taucht ineinander ein und gestaltet sich dadurch gegenseitig. Jede Aktivität ist Weltgestaltung. Die Pflanzen sind nur das sichtbarste Beispiel dieser Welt, in der alles Kontinuum – nichts Individuum und nichts nur zugehörige Umwelt – ist. Grenzen zwischen Mensch (oder auch Geist) und Umwelt (oder Materie) existieren nicht.

Alles atmet gemeinsam diese Durchdringung: "Die Welt ist Atem und alles, was in ihr existiert, existiert als solcher." Coccia zeigt das am Blatt, mit welchem die Pflanze Photoynthese betreibt, auf. Die Atmosphäre ist zu verstehen als "die Welt als Realität der Mischung, innerhalb derer alles atmet."

Die Wurzel wiederum ist die Extremität eines auf die Sonne bezogenen Kosmos. Sie "erlaubt es der Sonne – und dem Leben –, bis ins Mark des Planeten vorzudringen, den Einfluss der Sonne bis in seine tiefsten Schichten voranzutreiben."

Coccia schafft es, seine wenigen prägnanten Botschaften eindringlich zu vermitteln. Ein bahnbrechendes philosophisches Werk. Faszinierend – und für sich allein mustergültig – ist die kurze Einlassung zu philosophischem Schreiben im Schlusswort.

Samstag, 2. August 2025

Robert Walser: Der Spaziergang

Erzählung von 1917 über einen einzigen, ausgedehnten Spaziergang. Unser Spaziergänger beschreibt genauestens, was er wahrnimmt, denkt und fühlt.

Robert Walser ist einzigartig in der deutschen Literatur. Mit faszinierender Ironie und Leichtigkeit versteckt er spielerisch überall ein doppelter Boden. Am Ende ist alles nicht so schwer. O ja.

Dabei ist dieser Fabulierer so unendlich sprachverliebt, es ist beglückend mitzuerleben, wir sein Erzählen Kapriolen schlägt, immer neue Höhen erklimmt.

So ist unser Erzähler um Mittagessen bei einer Frau Aebi (wir sind in der Schweiz) eingeladen. Zunächst schmeckt es, doch dann nimmt das Ereignis eine bedrohliche Wendung:

Als ich plaudern und Unterhaltung machen wollte, wehrte mir Frau Aebi ab, indem sie sagte, daß sie auf jederlei Unterhaltung mit der größten Freude verzichte. Das seltsame Wort machte mich stutzig, und es begann mir angst und bang zu werden. Ganz im geheimen fing ich an, vor Frau Aebi zu erschrecken. Als ich aufhören wollte, abzuschneiden und einzustecken, weil ich deutlich fühlte, daß ich satt sei, sagte sie mir mit fast zärtlicher Miene und Stimme, die ein mütterlicher Vorwurf leise durchzitterte: »Sie essen ja gar nicht. Warten Sie, ich will Ihnen hier noch ein recht saftiges, großes Stück abschneiden.« Ein Grauen durchrieselte mich, (…). »Ich vermag unmöglich, weiter zu essen«, sagte ich dumpf und gepreßt. Ich war schon nahe am Ersticken und schwitzte bereits vor Angst. Frau Aebi sagte: »Ich darf unmöglich zugeben, daß Sie schon aufhören wollen, abzuschneiden und einzustecken, und nimmermehr glaube ich, daß Sie wirklich satt sind. Sie sagen ganz bestimmt nicht die Wahrheit, wenn Sie sagen, daß Sie bereits am Ersticken seien. Ich bin verpflichtet, zu glauben, daß das nur Höflichkeiten sind. Auf jederlei geistreiches Geplauder verzichte ich, wie ich Ihnen schon gesagt habe, mit Vergnügen. Sie sind sicherlich hauptsächlich zu mir gekommen, um zu beweisen und zu bekunden, daß Sie Appetit haben und ein starker Esser sind. Diese Anschauung darf ich unter keinen Umständen preisgeben. Ich möchte Sie recht herzlich bitten, sich in das Unvermeidliche gutwillig zu schicken; denn ich kann Ihnen versichern, daß es für Sie keine andere Möglichkeit gibt, vom Tisch aufzustehen, als die, die darin besteht, daß Sie alles, was ich Ihnen abgeschnitten habe und fernerhin noch abschneiden werde, säuberlich aufessen und einstecken. Ich fürchte, daß Sie rettungslos verloren sind; denn Sie müssen wissen, daß es Hausfrauen gibt, die ihre Gäste so lange nötigen, zuzugreifen und einzupacken, bis dieselben zerbrechen. Ein jämmerliches, klägliches Schicksal steht Ihnen bevor; aber Sie werden es mutig ertragen. Wir alle müssen eines Tages irgend ein großes Opfer bringen. Gehorchen Sie und essen Sie. Gehorsamkeit ist ja so süß. Was schadet es, wenn Sie dabei zugrunde gehen. Hier dieses höchst delikate, zarte und große Stück werden Sie mir ganz gewiß noch vertilgen, ich weiß es. (…).« »Entsetzliche Frau, was muten Sie mir zu?« schrie ich, indem ich vom Tisch jählings aufsprang und Miene machte, auf und davon zu stürzen.

Nun, wie eine derart ausweglos bedrückene Situation bei Franz Kafka weiterginge, können wir uns wohl vorstellen. Bei Robert Walser lautet der nächste Satz aber so:

Frau Aebi hielt mich jedoch zurück, lachte laut und herzlich und gestand mir, daß sie sich einen Scherz mit mir erlaubt habe, den ich so gut sein solle, ihr nicht übel zu nehmen

Gegenüber einem Herrn Taxator hält unser Erzähler ein wunderwunderschönes Plädoyer für das Spazieren. Schon dieses kann - gleich Dostojewskis „Großinquisitor“ - jederzeit alleine stehen, auf einen Sockel gehoben und bewundert werden. Unbedingt lesen.

Samstag, 19. Juli 2025

Stuart Turton: Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle

Im viktorianischen England stolpert ein Mann in ein Herrenhaus, wo gerade ein Maskenball vorbereitet wird. Er hat jede Erinnerung an früher verloren. Wie ihm andere Gästen eröffnen, ist er ein skrupelloser Drogenhändler. Oder besser: Er war es bislang, möchte es aber nicht mehr sein. Am Tag darauf erwacht er. Aber er ist nicht mehr der Drogenhändler, sondern ein verstörter Butler. Und es ist auch nicht der Tag darauf, sondern derselbe, den er in anderer Gestalt schon durchlebt hat. Ein seltsamer Herr im Kostüm eines Pestdoktors enthüllt ihm: Achtmal hintereinander wird er an diesem Tag aufwachen, immer im Körper eines anderen Maskenball-Gastes. Dann beginnt das Spiel von vorne und er verliert wieder sein Gedächtnis. Es sei denn, die acht Gäste, die er bewohnt, können den Kriminalfall lösen: Wer hat Evelyn Hardcastle getötet?

Jeder einzelne Satz ist ein Fest für Fans von Logikrätseln. Wenn die landläufige Logik an ihre Grenzen kommt - und das tut sie bei Zeitreisegeschichten zwangsläufig - schlägt sie kreativ ideenreiche Haken. Und ganz nebenbei ist das ein richtig guter, spannender Krimi.

Samstag, 12. Juli 2025

Frédéric Lenoir: Das Geheimnis des Weinbergs

Dienstag, 8. Juli 2025

Marion Poschmann: Die Winterschwimmerin

Samstag, 5. Juli 2025

Thomas Tebbe (Hg.): Wenn Kopf und Buch zusammenstoßen

Eigentlich lese ich Anthologien ungern. Entweder, es sind die ewig gleichen, schon tausendmal gelesenen Texte. Wenn sie - wie in diesem Fall - exklusiv in dieser einen Zusammenstellung auftauchen, so ist es häufig Resteverwertung. Texte zweiter Wahl, die sonst eben gar nicht erscheinen würden. Hier aber, das muss ich sagen, wirkliche Perlen.

Zé do Rock hat eine Story in der von ihm erfundenen Sprache Ultradeutsch - die radikal so geschrieben wie gesprochen wird - beigesteuert. Ich kannte ihn nicht, habe nun aber gelesen, dass er später noch weitere kreative Spielarten des Deutschen ersonnen hat. Sehr spannend.

Christian Kracht nimmt in „Fünf Briefe, die ich noch nicht beantwortet habe“ den (kaputten oder auch sehr menschlichen) Figuren- und Themenkosmos seiner folgenden Romane vorweg.

Fabelhaft fängt Burkhard Spinnen beim Rekapitulieren einer auf den ersten Blick belanglosen Kindheitslektüre („Coco ist an allem schuld“ über einen ausgebüxten Zooaffen) dieses Gefühl ein, das so unendlich viel bestimmt und bedeutet im Leben: Kindheit eben.

Michael Köhlmeier tischt die skurril-witzige Schelmengeschichte „Trost von Beckett“ auf. Herbert Rosendorfer erzählt vom Rabbi, der den Nazis auf fliegenden Buchseiten entkommt.

Donnerstag, 3. Juli 2025

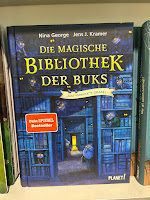

Nina George/Jens J. Kramer: Die magische Bibliothek der Buks. Das verrückte Orakel.

Eine sehr liebevoll geschriebene Hommage an die Welt der Bücher, der Literatur und der Fantasie, geeignet für Kinder und Erwachsene (auch wenn andauernd und ausschließlich anglo-amerikanische (Kinder-)Literatur thematisiert wird - gab es denn nie etwas anderes?).

Hat Die magische Welt der Buks das Zeug, zu einem Klassiker à la Tintenherz zu werden? Das kann ich nach diesem ersten Band noch nicht beurteilen. Zu wünschen wäre es dieser Reihe, die bislang aus zwei Teilen besteht (der dritte ist angekündigt). Schade ist der allzu offene Schluss von Teil 1 - die Geschichte bricht einfach mittendrin ab. Aber vielleicht macht das den meisten nichts aus, die gleich zu Band zwei greifen. Vielleicht mache ich das auch - irgendwann. Mal sehen.

Freitag, 13. Juni 2025

Meike Winnemuth: Bin im Garten

Ich weiß nicht, was ich mir von diesem Buch erwartet habe. Auf jeden Fall nicht, dass es so gut ist. Ich hatte ja schon von dieser Autorin gehört, die bei Jauch eine halbe Million gewonnen hat, danach auf Weltreise ging und dann das Gärtnern für sich entdeckt hat. Da mich dieses Thema interessiert, habe ich es mir zu Gemüte geführt. Und ich muss sagen: Lohnt sich.

Die Autorin lebte 2018 ein Jahr lang in einem kleinen Häuschen mit großem Garten an der Ostseeküste und führte von Januar bis Dezember ein originelles Gartentagebuch. Der Rückzug in Garten und Natur eignet sich wie kaum etwas, um über das Leben, die Rolle des Menschen darin, Arbeit, Wachsen, Ziele, Lernen, Scheitern, Vergänglichkeit und vieles mehr zu philosophieren. Nicht umsonst wird gleich zu Beginn auf Henry David Thoreau und seine Einsiedelei am Walden Pond Bezug genommen.

Zu den Beschreibungen und Betrachtungen gibt es natürlich eine Menge praktischer Gartentipps. Wobei die gar nicht so im Vordergrund stehen, es ist ja kein Ratgeber. Dafür habe ich Gartenlesetipps (Die Wurzeln der Welt von Emanuele Coccia) und Gartenfernsehtipps (BBC Gardener‘s World) mitgenommen.

Was man sagen muss: Meike Winnemuth steckt in diesen Garten eine Menge eigenes Geld rein. Lässt vielfach den Boden ausbaggern, Pflaster verlegen, großes Pflanzenmaterial ankarren. Aber es ist eben ein Jahr lang ihr Fulltimejob. Und in diesem Jahr muss alles passieren, ehe sich Frau Winnemuth wieder anderen Projekten zuwendet. Also ist es eher das Format, das nicht zu meiner persönlichen Philosophie vom Gärtnern passt, ja sogar eher das Gegenteil ist.Was ist meine Philosophie? Na, dass ein Garten ein lebenslanges Projekt ist. Und ein sanfter Begleiter, dem man nicht mit Gewalt kommen sollte. Die Natur sitzt immer am längeren Hebel. Ihn mit Hauruck-Aktionen auf die eigenen Bedürfnisse zu trimmen, funktioniert nicht. Oder irgendwie doch, aber konsequent weitergeführt landet man dann irgendwann beim Kiesgarten. Oder man betreibt eine Landwirtschaft.

Vielleicht sind Winnemuths kostspielige Aktionen einfach nötig, wenn man so ein Mammutprojekt in ein kompaktes Gartentagebuch-Jahr packen muss. Denn eigentlich ist ja auch ihre Philosophie eine geerdete: Einfach machen, das klappt schon. Und wenn es nicht klappt, dann klappt etwas anderes.

Einfach sehr sympathisch mit angenehmem und geistreichem Humor verfasst. Und wer dann auch noch Kurt Tucholsky zitiert, kann keine ganz schlechte Autorin sein.

Sonntag, 8. Juni 2025

Michail Bulgakow: Der Meister und Margarita

Der Meister heißt Meister, weil er einen Roman geschrieben hat - und dieser hat die wahre Geschichte des unglücklichen Pontius Pilatus erzählt. Im kommunistischen Moskau wird sein Roman jedoch von der Kritik zerrissen - besonders ein gewisser Latunski tut sich hier unrühmlich hervor. Den Meister zerstört das so sehr, dass er sein Manuskript vernichtet und in der psychiatrischen Klinik landet. Nicht einmal seine Geliebte Margarita weiß, dass er sich dort aufhält.

Glücklicherweise taucht der satanische Deutsche Voland samt einem Gefolge von Teufeln auf und wirbelt das Heuchlertum im stalinistischen Moskau - das sich nur mit einer absurden „Säuberungswelle“ zu helfen weiß - ordentlich durcheinander. Margarita aber darf mit ihrer Hilfe zur Hexe werden, nackt auf einem Besen durch Russland fliegen, Latunskis Wohnung verwüsten und schließlich den Meister wieder treffen. Die Teufelsclique ermöglicht ihm an der Seite von Margarita die Ruhe, die er braucht, um seinen Roman zu vollenden - und so darf der alte Pilatus endlich mit seinem Hund über die Mondstraße zu dem Mann gehen, den er verurteilt hat.

In diesem faustischen Werk von Michail Bulgakow steckt so viel, dass gar keinen Sinn ergibt, sich hier in Deutungen zu ergehen. Es geht als eigenständiges Kunstwerk durch, das für sich selbst spricht. Beziehungsweise: Die Gedanken so gut ausdrückt, dass jede Interpretation nur eine Krücke wäre - nur die zweitbeste Art, es zu sagen. Wer das nicht wahrhaben will, dem geht es wie meinem Deutschlehrer. Aber das ist halt meine Meinung. Selbst lesen. Literatur statt Sekundärliteratur, Bücher statt Blogs. Denn Manuskripte brennen nicht.

Donnerstag, 5. Juni 2025

Gustave Flaubert: Bibliomanie

Erschienen in der Insel Bücherei in einem kleineren als dem jahrzehntelang üblichen Format. Ich habe selten ein schöner gestaltetes Buch gesehen. Ein Hand- und Augenschmeichler. Giacomo hätte seine Freude.

Sonntag, 4. Mai 2025

Friedrich-Christian Delius: Die Frau, für die ich den Computer erfand

Neu - und das ist die „Enthüllung“: Delius sucht die Frau. Und findet die Frau. Die Frau für die Zuse den Rechner erfand, und für die er alle damit verbundenem Strapazen auf sich nahm, ist Ada Lovelace: Die englische Mathematikerin, Tochter Lord Byrons, soll 100 Jahre vor Zuse das Programmieren vorausgedacht haben. Er stellt sie als seine große Liebe vor, die ihn alle Hindernisse überwinden und an seinem großen Ziel festhalten lässt.

Na ja. Darf er ja. Ist aber jetzt nicht so unerhört, wie uns der Zuse-Erzähler einhämmern will. Da haben andere in der Literatur schon ganz andere Dinge, Automaten, Maschinen, Gegenstände und künstliche Seelen geliebt. Aber es hat wohl auch seinen Grund, warum dieser Roman nicht in die Geschichte eingegangen ist - anders als Zuses Erfindung.

Sonntag, 27. April 2025

Shaun Bythell: Tagebuch eines Buchhändlers

Haha, das ist wirklich ein gutes Tagebuch: Der Schotte Shaun Bythell erweist sich in seinen Aufzeichnungen aus dem Jahr 2014 als Prototyp des misanthropischen Antiquars, der mir schon so oft über den Weg gelaufen ist. Alles geht den Bach runter - das kann nicht oft genug betont werden, und Schuld sind natürlich die unausstehlichen Kundinnen und Kunden.

Wobei ich fast nicht glauben kann, dass Bythell das wirklich alles erlebt hat. Die Menschen, die seinen Buchladen betreten, sind anscheinend durchweg geizig, vorlaut, rechthaberisch, präpotent und rücksichtslos. Sie schmeißen wertvolle Bücher herum, feilschen, machen schlechte Witze, nerven mit ihren Lebensgeschichten, erweisen den Büchern und nicht zuletzt dem Antiquar selbst einfach nicht den Respekt, der ihnen zusteht. Super amüsant - und einfach auch brillant lakonisch erzählt.

Nebenbei ist noch sehr viel über Bücher, Literatur, Buchhandel und Buchkultur zu erfahren. Ich greife gleich zum zweiten Band.

Dienstag, 22. April 2025

Arne Jysch/Volker Kutscher: Der nasse Fisch

1929: Polizeikommissar Gereon Rath hat es aus Köln nach Berlin verschlagen. Er wird dem Sittendezernat zugeteilt, möchte aber wieder in die Mordinspektion. Leider hindert ihn sein unrühmlicher Abgang aus Köln daran. Dann kommt er dunklen Machenschaften auf die Spur, die nach organisierter Kriminalität riechen und beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln. Inzwischen fast schon eine altbekannte Geschichte, Volker Kutschers Roman Der nasse Fisch wurde nicht nur von Arne Jysch in diese packende Graphic Novel verwandelt, sondern als Serie Babylon Berlin kurz darauf auch verfilmt.

Jysch geht in seinem Comic weit über Kutschers Romanverlage hinaus. Er kommt zwar (im Gegensatz zu Verfilmung) ohne zusätzliche Handlungsstränge aus, aber er füllt Berlin das der 20er wesentlich gekonnter mit Leben. Realistische Stadtansichten, Interieurs, ganze Berliner Gebäudekomplexe der Vorkriegszeit, deren Überreste heute nur noch zu erahnen sind. Der Comic in in schwarz-weiß gehalten, wie ein gelungener Film aus dieser Zeit spielt er meisterhaft mit Licht und Schatten, Mienen und Konturen.

Wie schon zu bemerken ist, bin wirklich kein Comic-Kenner, sondenr habe dieses Buch allem zur Recherche für mein neues Buch Berlin für Buchverliebte gekauft - aber ich bin wirklich begeistert!

Sonntag, 20. April 2025

Arno Geiger: Das glückliche Geheimnis

Der Schriftsteller, Arno Geiger, Jahrgang 1968, hat 2023 diese seine Autobiografie veröffentlicht. Der Erzählung über sein Leben gibt er einen Rahmen. Er wird gebildet von Geigers Doppelleben, seiner Leidenschaft, seinem glücklichen Geheimnis, das er jetzt verrät: Ein Leben lang, auch noch als schon als erfolgreicher Autor, hat er Touren durch Wien unternommen und dabei systematisch ein Papiercontainer nach Briefen, Tagebüchern und Büchern durchstöbert - um die „schönsten Stücke“ mit nach Hause zu nehmen.

Nun ist dieses Geheimnis nun nicht sooo brisant - aber Geiger schafft es, anhand der Suche im Müll, eine lesenswerte Philosophie des Suchens und Findes, Wegwerfens und Behaltens, Erinnerns und Voranschreitens, Schreibens und Sprechens vorzulegen. Das hat mich wirklich beeindruckt. Vergleichbares im Bereich der Schriftsteller-Autobiografie habe ich zum letzten Mal mit Klaus Manns Der Wendepunkt gelesen.

Montag, 14. April 2025

Herbert Rosendorfer: Ungeplante Abgänge

Die zweite handelt von einem linientreuen Ministerialrat im bayerischen Justizministerium. Seine Sekretärin rächt sich an ihm besonders perfide für schlechte Behandlung: Sie jubelt ihm einen Mitgliedsantrag für die SPD zum Unterzeichnen unter…

Es kommt nicht häufig vor, dass ich beim Lesen laut lache. Bei Herbert Rosendorfer ist es eigentlich regelmäßig der Fall. Ideenreich wie Roald Dahl, dazu ausgestattet mit einer überbordenden Fabulierlust und einer unfassbaren Kenntnis der Menschen und ihrer Kommunikation. So erzählen wir Rosendorfer konnte und kann sonst niemand.

Dienstag, 8. April 2025

Richard Powers: Das große Spiel

Ein Buch wie ein wunderschöner Bildband. Es gilt, die Beschreibungen zu genießen, sich an ihnen erfreuen. Oder auch wie ein sehr unterhaltsam geschriebenes Sachbuch. Oder ein Gast, der zwar geistreich und unterhaltsam ist, aber einen Tick zu lange bleibt.

Wer es liest, erfährt viel Wissenswertes, eine enorme Menge über das Meer und seine Bewohner, über Spielen in allen möglichen Formen und über die Emtwicklung künstlicher Intelligenz. So plätschert es über viele, viele Seiten geistreich dahin. Sprachlich ist alles politisch sehr korrekt. Die Guten, das sind die Minderheiten, die Benachteiligten, die Frauen. Vielleicht weil Todd, der ganz offensichtlich als Erzähler fungiert, es so darstellen will.

Eine echte Handlung kommt erst nach auf den letzten von 500 Seiten zustande. Dann aber taucht ein Hauch von unzuverlässigem Erzählen auf und es enthüllt sich ein Spiel mit der Wirklichkeit, in dem absichtlich unklar bleibt, ob manche der Personen nur in Todds Fantasie - als von ihm geschaffene Avatare - existieren oder in der "Realität". Oder ob das heutzutage noch einen Unterschied macht. Gleiches gilt für die Insel Makatea - ist das am Ende nur eine virtuelle Welt, die Todd geschaffen hat?

Freitag, 14. Februar 2025

Markus Walther: Buchland

Zwar ist er kein Meisterwerk

wie Walter Moers' Stadt der Träumenden Bücher oder Michael Endes Unendliche Geschichte, aber stellenweise ein vertracktes Vexierspiel, ein bibliophiles Puzzle, das durchaus Spaß bereitet. Gespickt mit Zitaten und literarischen Anspielungen ist es eine hübsche Hommage an das Medium Buch.

Darum geht's: Der Ich-Erzähler ist ein Antiquar namens Plana. Im Keller seines Antiquariats eröffnet sich ein unendliche, fantastische Welt mit eigener Realität, in der Bücher sprechen und handeln - das Buchland. Plana ist ein "Auktoral, ein Mittler zwischen den Welten. Seine unglückliche Angestellte Beatrice Liber, eine gescheiterte Buchhändlerin, und deren Mann Ingo, ein Alkoholiker im Endstadium, reisen gemeinsam mit ihm durch das Buchland.

Minuspunkte: Niemand sollte sich hier sprachliche Höhenflüge erwarten. Leider häufen sich schiefe Bilder auf kitschige Klischees und philosophische Erkennnisse auf Coelho-Niveau. Manches ist belanglos, vieles geschwätzig, stellenweise wurde hier etwas unsauber lektoriert, was den Ausdruck und Rechtschreibung ("Das handzahme Flämmchen hatte mir die Haut versenkt.", "Hier ist der Kreissaal der Literatur") angeht.

Mit mehreren Zamonien-Romanen von Walter Moers hat dieses Buch dennoch etwas gemeinsam, nämlich, dass die wirklich tragfähige Handlung fehlt. Obendrein stimmt auch das Timing nicht immer: In dem Augenblick, da der Ich-Erzähler blitzschnell handeln muss – es geht um Leben und Tod – findet er Zeit, eine reich mit literarischen Motiven verzierte Jugendstilsäule zu betrachten und zu beschreiben. Solche retardierenden Elemente können funktionieren – aber nur, wenn die handelnde und die erzählende Person nicht identisch sind. Sonst sind sie unglaubwürdig und werfen aus der Handlung.

Trotzdem: Dieser Roman bietet viele Ideen, unendlich viel Fantasie, ein bisschen Genie. Ich meine es ernst, wenn ich schreibe: Die Welt und die deutsche Sprache wären ein Stück ärmer ohne dieses Buch. Den zweiten Teil des als Trilogie angelegten Werks werde ich vielleicht irgendwann lesen. Jetzt erst einmal nicht.