Lobhudeleien und Verrisse

Buchkritiken von Bernhard Hampp

Dienstag, 8. Juli 2025

Marion Poschmann: Die Winterschwimmerin

Samstag, 5. Juli 2025

Thomas Tebbe (Hg.): Wenn Kopf und Buch zusammenstoßen

Eigentlich lese ich Anthologien ungern. Entweder, es sind die ewig gleichen, schon tausendmal gelesenen Texte. Wenn sie - wie in diesem Fall - exklusiv in dieser einen Zusammenstellung auftauchen, so ist es häufig Resteverwertung. Texte zweiter Wahl, die sonst eben gar nicht erscheinen würden. Hier aber, das muss ich sagen, wirkliche Perlen.

Zé do Rock hat eine Story in der von ihm erfundenen Sprache Ultradeutsch - die radikal so geschrieben wie gesprochen wird - beigesteuert. Ich kannte ihn nicht, habe nun aber gelesen, dass er später noch weitere kreative Spielarten des Deutschen ersonnen hat. Sehr spannend.

Christian Kracht nimmt in „Fünf Briefe, die ich noch nicht beantwortet habe“ den (kaputten oder auch sehr menschlichen) Figuren- und Themenkosmos seiner folgenden Romane vorweg.

Fabelhaft fängt Burkhard Spinnen beim Rekapitulieren einer auf den ersten Blick belanglosen Kindheitslektüre („Coco ist an allem schuld“ über einen ausgebüxten Zooaffen) dieses Gefühl ein, das so unendlich viel bestimmt und bedeutet im Leben: Kindheit eben.

Michael Köhlmeier tischt die skurril-witzige Schelmengeschichte „Trost von Beckett“ auf. Herbert Rosendorfer erzählt vom Rabbi, der den Nazis auf fliegenden Buchseiten entkommt.

Donnerstag, 3. Juli 2025

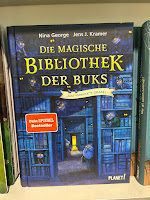

Nina George/Jens J. Kramer: Die magische Bibliothek der Buks. Das verrückte Orakel.

Eine sehr liebevoll geschriebene Hommage an die Welt der Bücher, der Literatur und der Fantasie, geeignet für Kinder und Erwachsene (auch wenn andauernd und ausschließlich anglo-amerikanische (Kinder-)Literatur thematisiert wird - gab es denn nie etwas anderes?).

Hat Die magische Welt der Buks das Zeug, zu einem Klassiker à la Tintenherz zu werden? Das kann ich nach diesem ersten Band noch nicht beurteilen. Zu wünschen wäre es dieser Reihe, die bislang aus zwei Teilen besteht (der dritte ist angekündigt). Schade ist der allzu offene Schluss von Teil 1 - die Geschichte bricht einfach mittendrin ab. Aber vielleicht macht das den meisten nichts aus, die gleich zu Band zwei greifen. Vielleicht mache ich das auch - irgendwann. Mal sehen.

Freitag, 13. Juni 2025

Meike Winnemuth: Bin im Garten

Ich weiß nicht, was ich mir von diesem Buch erwartet habe. Auf jeden Fall nicht, dass es so gut ist. Ich hatte ja schon von dieser Autorin gehört, die bei Jauch eine halbe Million gewonnen hat, danach auf Weltreise ging und dann das Gärtnern für sich entdeckt hat. Da mich dieses Thema interessiert, habe ich es mir zu Gemüte geführt. Und ich muss sagen: Lohnt sich.

Die Autorin lebte 2018 ein Jahr lang in einem kleinen Häuschen mit großem Garten an der Ostseeküste und führte von Januar bis Dezember ein originelles Gartentagebuch. Der Rückzug in Garten und Natur eignet sich wie kaum etwas, um über das Leben, die Rolle des Menschen darin, Arbeit, Wachsen, Ziele, Lernen, Scheitern, Vergänglichkeit und vieles mehr zu philosophieren. Nicht umsonst wird gleich zu Beginn auf Henry David Thoreau und seine Einsiedelei am Walden Pond Bezug genommen.

Zu den Beschreibungen und Betrachtungen gibt es natürlich eine Menge praktischer Gartentipps. Wobei die gar nicht so im Vordergrund stehen, es ist ja kein Ratgeber. Dafür habe ich Gartenlesetipps (Die Wurzeln der Welt von Emanuele Coccia) und Gartenfernsehtipps (BBC Gardener‘s World) mitgenommen.

Was man sagen muss: Meike Winnemuth steckt in diesen Garten eine Menge eigenes Geld rein. Lässt vielfach den Boden ausbaggern, Pflaster verlegen, großes Pflanzenmaterial ankarren. Aber es ist eben ein Jahr lang ihr Fulltimejob. Und in diesem Jahr muss alles passieren, ehe sich Frau Winnemuth wieder anderen Projekten zuwendet. Also ist es eher das Format, das nicht zu meiner persönlichen Philosophie vom Gärtnern passt, ja sogar eher das Gegenteil ist.Was ist meine Philosophie? Na, dass ein Garten ein lebenslanges Projekt ist. Und ein sanfter Begleiter, dem man nicht mit Gewalt kommen sollte. Die Natur sitzt immer am längeren Hebel. Ihn mit Hauruck-Aktionen auf die eigenen Bedürfnisse zu trimmen, funktioniert nicht. Oder irgendwie doch, aber konsequent weitergeführt landet man dann irgendwann beim Kiesgarten. Oder man betreibt eine Landwirtschaft.

Vielleicht sind Winnemuths kostspielige Aktionen einfach nötig, wenn man so ein Mammutprojekt in ein kompaktes Gartentagebuch-Jahr packen muss. Denn eigentlich ist ja auch ihre Philosophie eine geerdete: Einfach machen, das klappt schon. Und wenn es nicht klappt, dann klappt etwas anderes.

Einfach sehr sympathisch mit angenehmem und geistreichem Humor verfasst. Und wer dann auch noch Kurt Tucholsky zitiert, kann keine ganz schlechte Autorin sein.

Sonntag, 8. Juni 2025

Michail Bulgakow: Der Meister und Margarita

Der Meister heißt Meister, weil er einen Roman geschrieben hat - und dieser hat die wahre Geschichte des unglücklichen Pontius Pilatus erzählt. Im kommunistischen Moskau wird sein Roman jedoch von der Kritik zerrissen - besonders ein gewisser Latunski tut sich hier unrühmlich hervor. Den Meister zerstört das so sehr, dass er sein Manuskript vernichtet und in der psychiatrischen Klinik landet. Nicht einmal seine Geliebte Margarita weiß, dass er sich dort aufhält.

Glücklicherweise taucht der satanische Deutsche Voland samt einem Gefolge von Teufeln auf und wirbelt das Heuchlertum im stalinistischen Moskau - das sich nur mit einer absurden „Säuberungswelle“ zu helfen weiß - ordentlich durcheinander. Margarita aber darf mit ihrer Hilfe zur Hexe werden, nackt auf einem Besen durch Russland fliegen, Latunskis Wohnung verwüsten und schließlich den Meister wieder treffen. Die Teufelsclique ermöglicht ihm an der Seite von Margarita die Ruhe, die er braucht, um seinen Roman zu vollenden - und so darf der alte Pilatus endlich mit seinem Hund über die Mondstraße zu dem Mann gehen, den er verurteilt hat.

In diesem faustischen Werk von Michail Bulgakow steckt so viel, dass gar keinen Sinn ergibt, sich hier in Deutungen zu ergehen. Es geht als eigenständiges Kunstwerk durch, das für sich selbst spricht. Beziehungsweise: Die Gedanken so gut ausdrückt, dass jede Interpretation nur eine Krücke wäre - nur die zweitbeste Art, es zu sagen. Wer das nicht wahrhaben will, dem geht es wie meinem Deutschlehrer. Aber das ist halt meine Meinung. Selbst lesen. Literatur statt Sekundärliteratur, Bücher statt Blogs. Denn Manuskripte brennen nicht.

Donnerstag, 5. Juni 2025

Gustave Flaubert: Bibliomanie

Erschienen in der Insel Bücherei in einem kleineren als dem jahrzehntelang üblichen Format. Ich habe selten ein schöner gestaltetes Buch gesehen. Ein Hand- und Augenschmeichler. Giacomo hätte seine Freude.

Sonntag, 4. Mai 2025

Friedrich-Christian Delius: Die Frau, für die ich den Computer erfand

Neu - und das ist die „Enthüllung“: Delius sucht die Frau. Und findet die Frau. Die Frau für die Zuse den Rechner erfand, und für die er alle damit verbundenem Strapazen auf sich nahm, ist Ada Lovelace: Die englische Mathematikerin, Tochter Lord Byrons, soll 100 Jahre vor Zuse das Programmieren vorausgedacht haben. Er stellt sie als seine große Liebe vor, die ihn alle Hindernisse überwinden und an seinem großen Ziel festhalten lässt.

Na ja. Darf er ja. Ist aber jetzt nicht so unerhört, wie uns der Zuse-Erzähler einhämmern will. Da haben andere in der Literatur schon ganz andere Dinge, Automaten, Maschinen, Gegenstände und künstliche Seelen geliebt. Aber es hat wohl auch seinen Grund, warum dieser Roman nicht in die Geschichte eingegangen ist - anders als Zuses Erfindung.